—Sobrino, ya llegó joutaleülü (temporada de verano) —me dijo Manuel Jusayú después de sacudir en el aire su sombrero impregnado de polvo. A un lado, el laborioso Alirio tararea una canción mientras muele en una máquina de aluminio el alimento para los pollos.

Una chica llamada Carmen, animada por la voz del jocoso trovador, se detiene a unos pasos para escucharlo, pero el alborozado Alirio parece conocer apenas dos palabras de la extraña canción decembrina: “El pesebre…el pesebre…”. Mientras tanto, por el reseco sendero de Petsuapá, el viento ruge y va formando cadenciosas figuras de polvo como si estuviera recreando en cada recodo escenas de la danza tradicional wayuu llamada yonna.

A mediados de 1967 —no recuerdo la fecha exacta— recibimos en Campo Mara la visita de nuestro tío Néstor Polanco. En esa ocasión se acompañaba de su madre, la inolvidable abuela Ana Joaquina. Abuela, porque era hermana de mi abuela materna María Graciela Polanco. Era la primera vez que nos honraban con ese gesto. A partir de allí dejó abierta la invitación para que alguien de mi casa pudiese ir y conocer la tierra natal de ambos: Uribia. Convocatoria que se hizo posible el 29 de noviembre de 2018, es decir, tuvo que transcurrir medio siglo y un año para devolverles a mis familiares aquella grata deferencia.

Era el mismo año en que empezaba la huida masiva de venezolanos hacia el extranjero espoleada por la terrible crisis política económica y social que envolvía y sigue envolviendo al país sin que se muestre hasta ahora un signo alentador. El 19 de febrero de 2019, el portal de ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, informaron que el número de refugiados y migrantes de Venezuela en varias partes del mundo ascendía en ese momento a 3.4 millones. El portal agrega que “en 2018, un promedio de 5.000 personas por día se marchó de Venezuela en busca de protección o una mejor calidad de vida”. Dentro de esa cifra me incluía, porque el jueves 29 de noviembre partí a la madrugada en una chirrinchera desde Cuatro Bocas, (municipio Mara del estado Zulia) después de venir un día antes desde mi residencia en Ciudad Ojeda, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Ese día crucé Guana y la sierra de la Majayura en busca de la solidaridad de mis familiares colombianos establecidos en Uribia.

El paso fronterizo de Paraguachón estaba cerrado desde 2015 por instrucciones del gobierno de Nicolás Maduro después de tensar las relaciones con su par colombiano Juan Manuel Santos. De modo que la opción más clara para llegar a Maicao era a través de la sierra de la Majayura, por un camino sinuoso y empedrado.por el que se soporta todo tipo de dificultades, como el tormento del polvo levantado por los propios carros en la marcha.

El viaje en una situación normal podría tomar apenas una hora, pero el exagerado control que ejercen las autoridades venezolanas en aplicar la eterna matraca a los centenares de comerciantes que transportan productos hacia Maicao, hizo que el viaje se tornara interminable y durara seis horas.

Llegué pasada las doce del mediodía a Maicao. De manera inmediata abordé un carro hacia Uribia a través de una carretera de pavimento impecable con señales de tránsito en ambos sentidos donde las plantaciones de cardones y trupillos (cujíes) parecen competir con la vastedad del cielo. Paralelo a la carretera y en un trazado interminable, se observan los rieles del tren que transporta carbón desde las minas de El Cerrejón —al sur de Uribia— hasta Puerto Bolívar, en la costa Caribe.

Al cabo de una hora arribé a casa de mi prima Guillermina Polanco, homónima de mi madre, quien vive en la comunidad de Las Mercedes.

Luego, antes de caer la tarde, fui llevado en moto por mi otra prima, Lucrecia hacia Petsuapá (extremo oriental de Uribia) a casa de mi tía Elodia Jusayú; mi destino final.

Uribia es un municipio del Departamento de la Guajira fundado en 1935 en honor del caudillo liberal Rafael Uribe Uribe, protagonista de la Guerra de los Mil días. Este levantamiento armado asoló Colombia en los primeros años del siglo XX y fuera recreado después con gran plasticidad en varias novelas de García Márquez.

Todas las rutas de Uribia conducen a la plaza Colombia, que tiene una forma circular y donde se concentra la mayoría del comercio. Su diseño es parecido a la plaza Alonso, de Ciudad Ojeda, pero con la diferencia de que de su centro se levanta un colosal obelisco en cuya cima ondea la bandera colombiana, azotada sin tregua por el tenaz viento del norte.

Cada año, en el mes de mayo, esta ciudad celebra el Festival de la Cultura Wayuu. Velada en la que confluyen visitantes de otras regiones de Colombia y Venezuela, y la distingue como capital cultural de la Guajira.

Según proyecciones realizadas en 2023 por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) Uribia es el tercer municipio del Departamento de La Guajira con más población, estimada en 192.000 habitantes.

Antes de 1935 se llamaba Ichitki, su nombre ancestral, que significa en lengua guajira “Lugar donde brotan los tallos del árbol dividive”, según el investigador y docente wayuu, profesor Lenín Alfonzo González Aapüshana, quien aseguró además que “por la condición árida del suelo, los árboles de naturaleza xerófila como el dividive, no crecen mucho en esa zona y son accesibles a los chivos derivando de allí el acertado nombre de Ichitki”.

Por fortuna, este nombre originario todavía se conoce y aparece con sentido de previsión en algunos libros del escritor uribiero profesor Edén Vizcaíno.

Es tan marcado el aspecto de la planicie guajira en este pueblo que da la impresión de que solo existiera la cúpula celeste. Tanto así que en las madrugadas las estrellas parecen titilar a un metro de altura como si el cielo quedara en Uribia y no en otro lugar del universo.

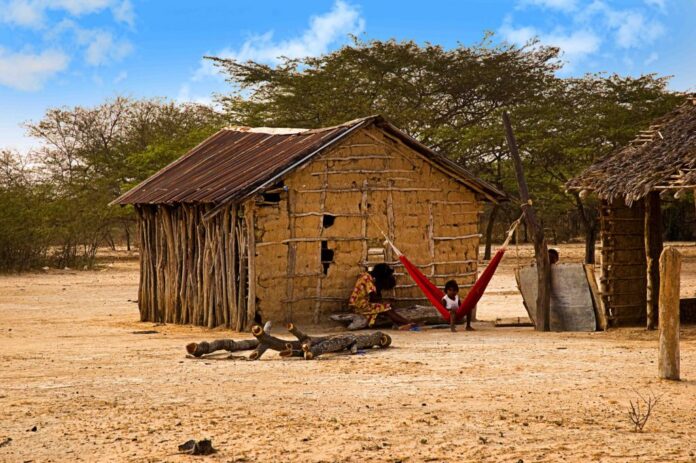

A cinco minutos al este de Uribia, se encuentra la ranchería de Petsuapá, fundada en 1960 por don Néstor Polanco Epinayú. La mayoría de las casas son construidas de barro y techadas con yotojolo (tallo reseco del cardón), pues en épocas de verano la temperatura puede superar los cuarenta grados centígrados, y con estos recursos que ofrece el entorno, las viviendas se mantienen frescas y agradables. Los cardones se usan también para levantar cercas perimetrales con los cuales el tío Manuel Jusayú hace prodigios de arte mayor. Toda la ranchería semeja en la distancia un auténtico Belén, como si fuera por siempre la cuna del festivo diciembre.

Petsuapá es una extensa ranchería conformada en su mayoría por la familia de don Néstor Polanco y cuyo nombre deriva de un árbol que da una hermosa semilla de dos tonos: rojo y negro, llamada peonía.

Don Néstor Polanco quién falleciera hace una década, ya octogenario, fue una autoridad en ese vasto horizonte petsuapense. Dominaba el sistema normativo wayuu con mucha sabiduría para dirimir incluso los conflictos que parecían más irreconciliables entre familias, tanto en el ámbito de Uribia como en el rincón más apartado de La Guajira.

No solo dejó como herencia esa extensa planicie que conforma hoy la comunidad de Petsuapá, sino sus valores, por las cuales se rigen sus hijos y sus numerosos nietos. Su esposa Elodia Jusayú asume en este momento ese papel rector dentro de la comunidad, manteniendo el mismo espíritu de ponderación y equidad establecido por él en el pasado.

El primero de diciembre amaneció con un frío aterrador y los chinchorros multicolores colgados en la enorme enramada de tía Elodia columpiaban casi al nivel techo por causa de la llegada del irreverente soplo de verano. Después de disfrutar un sabroso café servido por la novia de Alirio, la simpática Carmen, fui invitado por mi prima Guillermina a la guardería infantil de Petsuapá, en la que se desempeña como docente desde hace tres décadas y en cuyo patio se entregaron esa mañana reconocimientos a los estudiantes que fueron promovidos a grados inmediatos y donde se me permitió cantar a capela un fragmento de la gaita Pesebre wayuu como recibimiento al primer día de Navidad.

Al siguiente día acompañé a mi prima Griselda y a su cordial esposo Joelkin a visitar el cementerio ancestral de la familia Jusayú, ubicado más al este de Petsuapá, donde cada matrona de familia tiene asignada una enramada. Allí se aprovechó la ocasión para cortar algunos tallos secos de trupillos con los que se empezaría a estructurar el tradicional pesebre de tía Elodia.

El lunes tres de diciembre partí hacia Riohacha con la familia de mi prima Griselda y de esa manera al fin pude conocer la tierra del Libertador wayuu, almirante José Prudencio Padilla, héroe de la Batalla Naval de Maracaibo con la cual se selló de manera definitiva la independencia de Venezuela. En esa estadía de una semana recorrí con mis sobrinitos Néstor Luis, Josafé, Herimar y la carismática Jararita, siempre de la mano conductora de María Auxiliadora Suárez, Tina, el bulevar La Primera, donde se exhiben a lo largo de casi un kilómetro la artesanía wayuu, que se convierte ante los ojos del visitante en una verdadera explosión de colores. En un punto del bulevar aprecié el monumento al Palabrero Mayor, en el que el artista escultor no obvió ni un detalle. Estaban representados todos los gestos del hombre que tiene la responsabilidad de evitar los conflictos y reconciliar las familias a través del buen uso de la palabra.

También me alcanzó el tiempo para visitar a otras primas, como María Jesús y Elizabeth. Así mismo intenté conocer a mi tía Rosa Elvira, pero no se encontraba. Del mismo modo pude conversar un par de veces —vía telefónica— con Orsinia quien reside en Bogotá desde hace tiempo. Por otra parte, quedó pendiente para otro viaje saludar en Distracción a Celia, la mayor de este grupo y a Arnulfo. En este catálogo familiar solo faltó la presencia de Marisela a quien conocí a mediados de 2014 en casa de mi hermano Pedro, Chicho, en Campo Mara. Los caprichos del destino la arrebató de este mundo a comienzos de 2017, todavía llena de juventud y vigor, pero como compensación, conocí a dos de sus tres hijos: Herimar y Heriomar, aún adolescentes. Heriberto, el mayor, presta servicio militar en una unidad del Ejército en Riohacha.

El sábado ocho de diciembre volví a Petsuapá con mi prima Griselda, y pude conocer a Alfonso Tarrifa; un coterráneo de Venezuela y esposo de la simpática Tina, con quien conversé largo y tendido.

En la noche, toda la familia se integró alrededor de un árbol para montar el pesebre. El árbol de tallo verde fue podado por mi primo Joelkin para colocar las lucecitas y otros motivos ornamentales. Fue un espectáculo maravilloso. Pero en la madrugada los once perros que custodian la propiedad, liderados por una cachorra llamada Princesa y mascota de los niños Ortega Polanco, hicieron fiestas y descuartizaron el nacimiento. Al despuntar el día recibieron una reprimenda verbal de parte del diligente Alirio, y de nuevo esta vez, la paciente Tina y su esposo Alfonso tuvieron que armar el pesebre y como nota curiosa y sorprendente, los perros no se acercaron y el nacimiento amaneció incólume y deslumbrante.

El lunes diez de diciembre regresé a Riohacha y en la parada de transportes, me despedí de mis familiares, los Ortega Polanco, después de agradecerles las atenciones y tanta muestra de generosidad a lo largo de esas dos recreadas semanas. De allí proseguí viaje a saludar a mi hijo Manuel, Choco, en Barrancas, al sur de Uribia, a quien no veía desde enero de ese año, tras abandonar sus estudios universitarios y buscar mejores posibilidades en esta parte de Colombia.

No podía terminar este relato sin comentar que al sur de Uribia, sobre una extensa explanada identificada como Flor del Campo, se levanta un cinturón de ranchos construido por centenares de compatriotas espantados de Venezuela y que hallaron refugio en este apacible suelo wayuu con la esperanza de que una mañana despertarán alumbrados por el sol de la redención.

El retorno fue todavía más traumático que el viaje de ida porque tardé doce horas en llegar a mi residencia en Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas.

El carro en que viajaba se estremecía tanto por el pavimento irregular de piedras, que en el borde de un riachuelo, soltó el tren delantero y su cabina continuó rodando varios metros en medio de un ensordecedor chirriar de hierros. Todos respiramos aire de alivio cuando al fin se detuvo a pesar de la estela de polvo que dejó atrás. Ese imponderable hizo que los quince pasajeros nos resignáramos a esperar el paso de tres camionetas para repartirnos y proseguir el viaje. La que me tocó abordar, apenas recorrió medio kilómetro cuando su chofer bajó para anunciar, con la mayor naturalidad, que se había quedado sin gasolina. Después de sortear esa adversidad previsible, arrancamos hacia Carrasquero cerca de las tres de la tarde, sedientos y presas de la impotencia.

Llegué al fin a Ciudad Ojeda cerca de las diez de la noche con el aspecto de haber sobrevivido a una tormenta de arena. Toda mi ropa y mis equipajes estaban forrados de polvo. Mis pasos eran lentos, no por el cansancio o efectos de las penosas pruebas que soporté con entereza por las trochas de la Majayura, sino por el peso del inmenso cariño que llevaba a cuestas y atesorado desde hacía medio siglo por mis familiares de Petsuapá.

@marcelomoran